Soeharto bukan hanya seorang presiden, tetapi juga cerminan dari falsafah Jawa yang hidup di tengah zaman modern. Ia memadukan dua watak langka, disiplin prajurit dan kebijaksanaan seorang Jawa sing ngugemi kabecikan (berpegang pada kebaikan).

Dalam dirinya melekat prinsip alon-alon waton kelakon, pela asal tercapai, tapi pasti. Prinsip itu bukan alasan untuk lambat, melainkan cara menjaga agar langkah tidak tergelincir oleh gejolak ambisi dan amarah. Ia memahami, dalam kepemimpinan, kesabaran sering kali lebih kuat daripada keberanian sesaat.

Julukan “The Smiling General” bukan sekadar simbol keramahan. Senyum itu adalah bahasa jiwa. Ia menenangkan pasukannya, menumbuhkan rasa percaya di hati rakyat, dan membuktikan bahwa kekuasaan bisa dijalankan dengan keteduhan, bukan ketakutan.

Dalam setiap keputusan besar, Soeharto menghidupi falsafah eling lan waspada, sadar akan Tuhan, waspada terhadap diri sendiri. Ia tahu bahwa kekuasaan tanpa kesadaran akan batas bisa menjerumuskan. Karena itu, langkahnya sering tampak lambat namun selalu terukur. Ia membaca tanda zaman, menunggu waktu, baru kemudian bertindak.

Menghadapi Konflik

Ketika menghadapi krisis, Soeharto tidak membalas kegaduhan. Ia lebih memilih prinsip ngeli tanpa keli, mengikuti arus tanpa hanyut. Dalam dunia politik yang penuh intrik, ia jarang bereaksi spontan. Ia biarkan situasi mereda, lalu masuk dengan solusi yang menenangkan.

Ia memegang teguh prinsip menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Ia memahami bahwa menjaga muka lawan justru memperpanjang kerukunan. Dalam falsafah Jawa, hubungan sosial adalah jalinan halus yang harus dijaga, bukan dirobek oleh ego.

Bagi Soeharto, kestabilan adalah pangkal kemajuan. Ia sering mengutip petuah rukun agawe santosa, crah agawe bubrah, kerukunan membawa kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itulah politiknya berorientasi pada keteraturan dan keselarasan. Ia menata kekuasaan seperti seorang dalang yang memainkan wayang, setiap tokoh bergerak pada waktunya, dengan peran dan arah yang jelas.

Bertahan 32 Tahun

Tidak banyak pemimpin di dunia yang mampu bertahan lebih dari tiga dekade. Soeharto melakukannya bukan hanya karena kekuatan politik, tetapi karena ketertiban dan rasa aman yang dibangunnya. Rakyat pada masa itu merasakan stabilitas harga, pembangunan infrastruktur, dan peluang kerja yang lebih pasti. Dari Sabang sampai Merauke, muncul rasa percaya bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri.

Setiap masa memiliki ujian, kekuasaan yang terlalu lama juga membawa jarak. Kritik menjadi pelan, aspirasi menjadi terbatas. Ketika zaman bergerak cepat, sistem yang terlalu terpusat menjadi kaku. Reformasi pun datang sebagai koreksi Sejarah, bukan untuk menghapus jasa, tapi untuk menegakkan keseimbangan baru.

Falsafah Jawa mengajarkan, urip iku sawang-sinawang, hidup adalah saling memandang. Tiap generasi punya cara berbeda dalam menafsirkan kepemimpinan, tetapi nilai dasarnya tetap sama, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kemanusiaan.

Zaman yang Bergerak

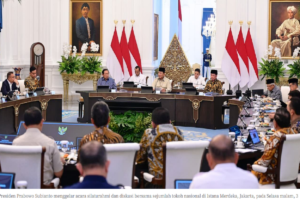

Ketika bangsa kembali menghadapi perubahan besar, gema nilai kepemimpinan Jawa itu masih terasa. Presiden Prabowo Subianto. yang juga lahir dari dunia militer dan pernah bersentuhan langsung dengan warisan kepemimpinan Soeharto, tampak mencoba membawa semangat serupa, stabilitas, ketegasan, dan keberpihakan pada kesejahteraan rakyat.

Bedanya, ia hidup di era yang menuntut transparansi, profesionalitas, dan dialog terbuka.

Dalam konteks ini, falsafah Jawa yang menekankan tepa selira dan ngemong rakyat menjadi semakin relevan, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menuntun bangsa dalam dunia yang berubah cepat.

Setiap pemimpin lahir dengan kelebihan dan kekurangannya. Tak ada sosok yang tanpa cela, sebagaimana tak ada keputusan yang selalu benar bagi semua pihak. Dari Soeharto, kita belajar tentang ketertiban, kesabaran, dan keberanian menjaga stabilitas; dari sisi lain, kita juga belajar bahwa kekuasaan yang panjang membutuhkan keseimbangan dan koreksi.

Falsafah Jawa mengajarkan, yen ana luwih, ya ana kurangé, di mana ada kelebihan, di situ pasti ada kekurangan. Tugas generasi sesudahnya adalah memilih yang baik dan meninggalkan yang kurang, bukan sekadar menilai, tapi mengambil hikmah dari setiap pengalaman.

Seperti seorang petani yang memisahkan padi dari jerami, bangsa ini pun harus pandai memilah warisan sejarahnya: menyimpan yang berguna, menyingkirkan yang menjerat.

Pelajaran Abadi

Di tengah dunia yang semakin terburu-buru, kita rindu pada kepemimpinan yang adem ayem namun tegas, lembut namun berakar pada prinsip. Pemimpin yang mampu mendengar lebih banyak daripada berbicara, yang berani memimpin tanpa kehilangan welas asih.

Soeharto meninggalkan warisan nilai, bukan sekadar catatan sejarah. Ia mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati bukan tentang memerintah orang lain, tapi tentang ngemong — membimbing dan mengayomi dengan kebijaksanaan.

Karena itu, setiap pemimpin hari ini dapat belajar satu hal penting dari prajurit Jawa itu: bahwa keteguhan tanpa kebijaksanaan akan menimbulkan ketakutan, tapi kebijaksanaan tanpa keteguhan akan kehilangan arah. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menyeimbangkan keduanya.

Falsafah Jawa bukan sekadar masa lalu, ia adalah cermin dan kompas moral untuk zaman yang terus bergerak. Dan seperti Pak Harto pernah tunjukkan, di tengah badai perubahan, ketenangan hati tetap menjadi kekuatan yang paling sulit dikalahkan.***