Dengan cicilan enteng, antara Rp7.000 hingga Rp20.000 per bulan tergantung luas tanah, rumah-rumah mungil di Depok itu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol cita-cita: “rumah bagi semua”. Sebuah mimpi yang lahir dari filosofi kepemimpinan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Haji Mohammad Soeharto, atau lebih akrab disapa Pak Harto, yang kala itu sedang menata ulang wajah Indonesia pasca kekacauan politik dan ekonomi di era 1960-an.

Pak Harto, putra seorang petani dari Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, memimpin dengan naluri yang disemangati filsafat Jawa. Ia percaya, harmoni sosial tak lahir dari retorika, melainkan dari keseimbangan antara lahir dan batin, antara kebutuhan rakyat dan ketertiban negara.

“Pemerintah itu seperti orang tua, harus bisa ngopeni rakyatnya,” ucapnya dalam salah satu pidato tahun 1973, menegaskan keyakinannya bahwa kesejahteraan adalah prasyarat stabilitas. Karena itu, langkah pertama Orde Baru bukan politik, melainkan pembangunan ekonomi berbasis kebutuhan dasar: sandang, pangan, papan.

Repelita

Filosofi itu diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai sejak 1969. Fokusnya adalah stabilitas nasional dan pembangunan berjenjang yakni pemenuhan pangan rakyat. Melalui panca usaha tani, irigasi besar-besaran, dan penyuluhan intensif, Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984, sebuah prestasi yang diakui Food Agricultural Organization (FAO) – Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia milik PBB, dengan penganugerahan penghargaan kepada Pak Harto di Roma pada 1985.

Lantas sandang. Pemerintah menumbuhkan industri tekstil dan konveksi lokal, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 1985, menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja baru, mayoritas perempuan. Kemudian papan. Program Perumnas (1974-1990) membangun lebih dari 500 ribu unit rumah di berbagai kota besar dan kota satelit, memberi harapan bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki rumah sendiri.

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, fokus pembangunan bergeser dan meningkat ke pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pertama, program SD Inpres (Sekolah Dasar Instruksi Presiden). Pemerintah membangun sekitar 61 ribu sekolah dasar baru hanya dalam kurun 1973–1979 (data Bappenas), terutama di pelosok-pelosok desa. Program ini bukan hanya membangun gedung, tetapi juga menyediakan guru, buku, dan sarana belajar lainnya. Tujuannya jelas yakni mewujudkan Wajib Belajar dan memperluas akses pendidikan bagi anak usia 7–12 tahun. SD Inpres menjadi tonggak peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan, pondasi yang kelak menopang transformasi sosial-ekonomi Indonesia.

Kedua, program Keluarga Berencana (KB). Ia menjadi salah satu kebijakan paling masif. Slogan barunya: “Keluarga kecil bahagia, dua anak cukup”, menggantikan adagium lama “banyak anak banyak rezeki.” Kampanye dilakukan lewat berbagai media: wayang, sandiwara radio, film, hingga penyuluhan di balai desa. Pemerintah melibatkan tokoh agama, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), seniman, dan organisasi perempuan. Hasilnya, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka kelahiran nasional turun drastis dari 5,6 anak

per perempuan (1970) menjadi 2,6 anak per perempuan (1997), salah satu keberhasilan demografis terbesar dan tersukses di Asia.

Ketiga, program Transmigrasi juga digalakkan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah luar Jawa. Dalam dua dekade, lebih dari 4,8 juta jiwa dipindahkan ke berbagai provinsi, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tujuannya untuk memanfaatkan potensi alam bagi kesejahteraan rakyat, memperkuat rasa persatuan, serta membentuk pusat-pusat pertanian baru. Namun, di sejumlah daerah, program ini juga menimbulkan gesekan sosial antara penduduk pendatang dan masyarakat lokal, menunjukkan bahwa pembangunan sosial sering kali lebih rumit dari sekadar pemindahan manusia.

Bagi banyak ekonom dan politisi, kebijakan- kebijakan itu menjadi pondasi modernisasi Indonesia. Kwik Kian Gie (alm.) dalam podcast Inspirasi untuk Bangsa menilai, “Program KB dan transmigrasi adalah contoh kebijakan visioner. Pak Harto berpikir jangka panjang.” Sementara Siswono Yudho Husodo menambahkan, “Pak Harto membangun bangsa dari bawah: dari dapur, dari sawah, dari ruang kelas.”

Jasa dan Dosa

Menurut KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Pak Harto itu “pintar, besar jasanya, juga besar dosanya”. Dan, seiring waktu, keberhasilan Pak Harto dalam membangun stabilitas ekonomi justru melahirkan “stabilitas yang terlalu lama.”

Pak Harto diyakini oleh sebagian pendukungnya atau setidaknya menurut politikus Permadi almarhum, sebagai pemimpin yang mendapat wahyu keprabon, yakni “semacam restu ilahi atau energi kosmis yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin dan menata dunia”. Maka, ketika gelombang Reformasi 1998 mengguncang, Pak Harto sempat memilih bertahan, seolah sejarah sedang mengujinya, bukan menggantinya. “Soeharto jatuh bukan karena rakyat, tapi karena wahyu kepemimpinannya sudah pergi”, kata Permadi dalam wawancara dengan Bambang Sadono melalui kanal youtube Inspirasi untuk Bangsa, yang tayang 6 Juli 2020.

Namun sejarah memiliki logikanya sendiri. Kekuasaan yang dibangun selama tiga dekade itu akhirnya runtuh pada Mei 1998, di tengah krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, dan tekanan sosial yang menuntut perubahan total.

Agaknya tak ada tokoh yang begitu membelah opini bangsa selain Pak Harto. Di satu sisi, ia diingat sebagai presiden yang membawa Indonesia keluar dari jurang kemiskinan, menata ekonomi dan menjaga stabilitas. Namun di sisi lain, ia juga diingat sebagai simbol kekuasaan yang membungkam kritik.

Bayang-bayang kelam itu mencakup Penembakan Misterius (Petrus) pada 1980-an, yang diduga menewaskan ratusan orang tanpa proses hukum; lalu ada Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua yang meninggalkan trauma panjang, kemudian penghilangan aktivis menjelang kejatuhan rezim 1997-1998. Pun, pembatasan pers dan oposisi, serta politik “asas tunggal” yang menekan kebebasan berpikir.

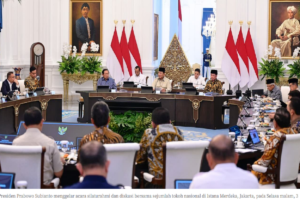

Bagi sebagian rakyat, Pak Harto adalah arsitek kemajuan namun bagi lainnya, ia adalah bayangan ketakutan. Perdebatan mengenai kelayakan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional telah berlangsung sejak 2010. Namun baru pada 10 November 2025, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, negara resmi menganugerahkannya.

Pertanyaan yang muncul kemudian “apa makna kepahlawanan dalam politik dan sejarah Indonesia hari ini? Mbak Tutut Soeharto, putri sulung Pak Harto, memilih bersikap damai: “Kami tidak memperdebatkan pro dan kontra. Bapak sudah berjuang untuk rakyat selama 32 tahun.” Adapun Jusuf Kalla (JK) mengunci polemik itu dengan narasi sederhana: “Publik perlu menerima pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai suatu kenyataan. Soeharto memiliki kekurangan, tetapi juga mempunyai jasa bagi negara.”.

Bagaimana pun Pak Harto adalah Bab yang tak bisa dihapus dari buku besar sejarah Indonesia. Ia membangun, ia memerintah, dan ia meninggalkan jejak Panjang, ada yang dikenang dengan bangga dan ada yang diingat dengan getir.***