Selain soal tunjangan perumahan untuk DPR RI, demonstran juga mendorong reformasi tata kelola lembaga legislatif. Mereka menuntut agar DPR menerapkan sistem Key Performance Indicators (KPI) bagi para anggotanya, dan melakukan audit anggaran secara menyeluruh.

Isu hukum juga mencuat, terutama desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan sehingga kekayaan pejabat korup bisa disita untuk negara. Penolakan terhadap RUU KUHAP yang dinilai merugikan rakyat kecil turut masuk dalam agenda, bersama tuntutan perombakan internal Polri yang dianggap perlu lebih akuntabel dan berhenti represif terhadap masyarakat.

Dimensi sosial-ekonomi juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Kelompok buruh membawa tuntutan terkait penghapusan sistem outsourcing, penyesuaian upah layak, pembentukan Satgas Anti-PHK, serta reformasi perpajakan buruh yang mencakup penghapusan PPh atas pesangon, THR, dan JHT (Jaminan Hari Tua).

Demonstran juga menyuarakan reformasi dalam sistem Pemilu dan keanggotaan DPR, dengan usulan agar calon legislator memiliki standar kompetensi yang lebih jelas, minimal pendidikan S1, indikator kinerja yang terukur, serta pelarangan bagi mantan narapidana korupsi untuk kembali menduduki kursi wakil rakyat.

Penjarahan

Gelombang kemarahan massa yang bermula di jalan-jalan pusat Ibu Kota ternyata tidak berhenti di gedung DPR dan kantor-kantor resmi. Pada penghujung Agustus 2025, amukan itu merembet hingga ke kediaman pribadi para pejabat dan anggota DPR RI. Rumah-rumah yang selama ini tampak aman di balik pagar tinggi, malam itu menjadi sasaran empuk pelampiasan frustrasi kolektif. Dalam sekejap, batas antara ruang publik dan ruang privat luluh, digantikan oleh hiruk-pikuk penjarahan.

Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah kediaman Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Fraksi NasDem. Rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah sejak sore hingga malam pada 30 Agustus 2025. Pagar besi dirusak, lalu massa menyapu bersih isi rumah. Dari barang mewah seperti mobil Tesla dan Lexus RX, patung Iron Man, hingga brankas berisi uang dolar, parfum, ijazah, serta sertifikat tanah, semua raib dibawa kabur.

Rumah Eko Hendro Purnomo, lebih dikenal sebagai Eko Patrio, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN), sekaligus artis, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, juga tak luput dari amukan. Malam itu, massa menerobos barikade pengamanan, termasuk truk TNI yang diparkir di depan rumahnya. Mereka menjarah perabot rumah tangga, pakaian, barang elektronik, bahkan hewan peliharaan seekor kucing. Adegan yang semula sulit dipercaya itu dengan cepat menyebar di media sosial, menambah citra buram dari demonstrasi yang bergeser menjadi kerusuhan.

Rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Bintaro, Tangerang Selatan, turut menjadi target. Dini hari 31 Agustus, sekitar pukul 01.00 WIB, segerombolan massa menyerbu rumah tersebut dan kembali datang dua jam kemudian. Mereka mengangkut perhiasan, peralatan dapur, barang elektronik, hingga ring basket yang terpasang di halaman.

Di Jakarta Timur, rumah Surya Utama atau Uya Kuya, anggota DPR dari PAN, juga mengalami nasib serupa. Kediamannya di kawasan Pondok Bambu dijarah pada malam 30 Agustus. Berbagai barang pribadi raib, bahkan kucing peliharaan pun ikut dibawa. Beruntung, dalam kasus ini aparat bergerak lebih cepat. Polisi berhasil menangkap tujuh pelaku penjarahan, meskipun kerugian yang diderita sudah tak terhitung.

Ketegangan juga sempat merayap ke jantung kota, tepatnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani, didatangi massa dalam gelombang yang sama. Namun kali ini situasinya berbeda, petugas keamanan berhasil menggagalkan upaya penjarahan.

Penjarahan yang terjadi di kediaman para pejabat publik tersebut menandai pergeseran eskalasi aksi dari unjuk rasa politik ke tindak kriminal. Jika di gedung parlemen tuntutan massa masih bernuansa politis, maka di rumah pribadi yang dijarah, motifnya bercampur antara dendam sosial dan kesempatan ekonomi. Batas tipis antara aksi protes yang berlandaskan aspirasi dan tindakan massa yang kehilangan kendali.

Langkah Tegas Presiden

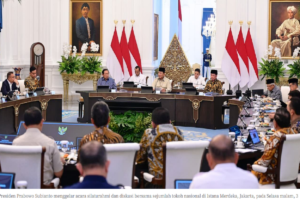

Di tengah gelombang demonstrasi besar itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat untuk meredakan ketegangan publik. Dalam konferensi pers bersama para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, ia menyampaikan bahwa DPR akan mencabut tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan serta menunda perjalanan dinas luar negeri anggota dewan.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya disiplin internal partai politik. Ia menyatakan bahwa kader DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru dan mencederai perasaan rakyat akan dicabut keanggotaannya mulai 1 September 2025. Keputusan ini lahir dari kesepakatan para ketua umum parpol, sebagai sinyal bahwa partai-partai tidak ingin kehilangan legitimasi di hadapan publik.

Dalam aspek keamanan, Prabowo menginstruksikan Polri dan TNI untuk bertindak tegas terhadap aksi kekerasan, pengrusakan, dan penjarahan yang menyertai demonstrasi. Ia bahkan menyebut sebagian tindakan massa sudah mengarah pada potensi “pengkhianatan” dan “terorisme,” pernyataan yang mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi eskalasi kerusuhan.

Meski bersikap keras terhadap tindakan anarkis, Prabowo tetap membuka ruang dialog dan penyaluran aspirasi secara konstruktif. Ia meminta pimpinan DPR untuk segera duduk bersama tokoh masyarakat dan mahasiswa, serta menjamin adanya investigasi transparan, termasuk terhadap kasus meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan yang memicu simpati luas publik.

Menonaktifkan Kader

Sejumlah partai politik mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan kadernya di DPR RI. Partai NasDem menjadi yang pertama bertindak dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III) dan Nafa Urbach (Bendahara Fraksi NasDem), efektif mulai 1 September 2025. Surat keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim.

PAN mengikuti jejak serupa dengan menonaktifkan dua anggotanya di DPR, yaitu Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya), juga efektif mulai 1 September 2025. Langkah ini diumumkan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, sebagai bentuk pertanggungjawaban partai atas keresahan masyarakat, sekaligus untuk menjaga ketenangan publik.

Partai Golkar juga mengumumkan penonaktifan terhadap Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari fraksinya. Sekjen Golkar, Sarmuji, menyatakan bahwa keputusan itu merupakan bentuk pendisiplinan dan refleksi terhadap harapan publik yang menyayangkan komentar Adies soal tunjangan DPR yang dianggap tidak sensitif.

Jejak Historis

Sejak berdirinya pada masa awal Republik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu diposisikan sebagai simbol kekuasaan politik sekaligus representasi suara rakyat. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa harapan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. DPR lebih sering dipersepsikan sebagai arena kompromi elite politik ketimbang wadah menyuarakan aspirasi rakyat.

Pada masa Orde Lama, peran DPR sempat tereduksi oleh dominasi eksekutif, sehingga kritik publik lebih banyak tertuju pada praktik kekuasaan yang terpusat. Ketika Orde Baru berkuasa, DPR makin dipandang sekadar sebagai “stempel” kebijakan pemerintah.

Pasca Reformasi, meskipun mekanisme demokrasi dan keterbukaan politik meningkat, citra DPR belum sepenuhnya berubah. Korupsi, transaksi politik, hingga kontroversi legislasi membuat publik tetap menaruh kecurigaan. Dengan demikian, demonstrasi yang berulang terhadap DPR sesungguhnya mencerminkan kekecewaan historis yang berakar panjang.

Paradoks Demokrasi

Paradoks demokrasi di Indonesia tampak jelas dalam praktik perwakilan politik. Secara teori, rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya di DPR untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bersama. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit keputusan DPR justru berseberangan dengan suara publik. Lahirnya sejumlah regulasi kontroversial seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja, revisi UU KPK, hingga RUU KUHP menjadi contoh nyata betapa jarak antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya kian melebar.

Ketidaksinkronan itu melahirkan paradoks, rakyat memilih DPR untuk menjadi saluran resmi penyampaian aspirasi, tetapi ketika saluran itu tidak lagi dipercaya, masyarakat justru mencari jalan alternatif. Dalam tradisi demokrasi, jalan itu kerap berupa aksi demonstrasi di jalanan. Demonstrasi pun bukan sekadar bentuk ekspresi politik, melainkan peringatan keras bahwa mekanisme representasi sedang bermasalah.

Paradoks ini juga menciptakan lingkaran ketidakpercayaan. DPR merasa memiliki legitimasi formal melalui pemilu, sementara rakyat merasa aspirasi substansialnya diabaikan. Kesenjangan ini berbahaya bagi kesehatan demokrasi karena memperlemah kohesi sosial dan membuka ruang lahirnya politik jalanan sebagai kanal utama.

Krisis Kepercayaan

Krisis kepercayaan publik terhadap DPR merupakan persoalan serius yang tak bisa dianggap sepele. Berbagai survei lembaga kredibel seperti Indikator, LSI, maupun CSIS menunjukkan tren serupa, DPR menempati posisi bawah dalam daftar lembaga yang dipercaya masyarakat, jauh tertinggal dari TNI, Polri, bahkan Presiden.

Faktor yang memperparah situasi ini sudah cukup jelas. Mulai dari kasus korupsi yang menjerat sejumlah anggota dewan, gaya hidup mewah sebagian elit politik yang mencolok di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, hingga praktik “politik dagang sapi” dalam pembahasan anggaran maupun regulasi.

Konsekuensinya, setiap kebijakan yang dianggap kontroversial berpotensi memantik resistensi besar dari rakyat. Keputusan DPR tak lagi dinilai dari substansi, melainkan langsung dicurigai sebagai hasil transaksi politik. Rakyat yang merasa tidak punya ruang aspirasi bisa melampiaskan kekecewaannya lewat demonstrasi atau bahkan memilih untuk menarik diri dari partisipasi politik formal.

Demo Ekspresi

Sejak lengsernya Orde Baru pada 1998, demonstrasi bukan lagi sekadar perlawanan ekstra- parlementer, melainkan menjelma menjadi kultur politik yang sah. Reformasi membuka ruang luas bagi kebebasan berpendapat, dan jalan raya pun menjadi semacam “parlemen rakyat terbuka”.

DPR punya posisi simbolik yang unik. Gedungnya berdiri gagah di Senayan, berada di pusat lalu lintas politik dan publik. Bangunan itu ibarat panggung yang secara alami mengundang aksi protes, setiap kali ada kebijakan dianggap melukai kepentingan rakyat, massa mengarahkan langkahnya ke Senayan.

Charles Tilly, dalam teorinya tentang repertoires of contention, menyebut bahwa setiap masyarakat punya pola khas dalam mengekspresikan perlawanan. Di Indonesia, repertoar itu berulang, long march, orasi di depan DPR, teatrikal aksi, pembakaran ban, hingga bentang spanduk raksasa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa demonstrasi di Indonesia lebih dari sekadar “reaksi sesaat”, melainkan bagian dari tata cara rakyat bernegosiasi dengan negara. Ada yang melihatnya sebagai kekuatan demokrasi, ada pula yang menilainya sebagai bentuk kelemahan institusi formal karena kanal partisipasi lain dianggap kurang efektif.

Proses Pembahasan RUU yang Tidak Partisipatif

Salah satu akar persoalan yang kerap memicu demonstrasi berulang adalah soal legislasi yang tidak partisipatif. Proses penyusunan undang-undang di DPR masih sering berlangsung di ruang-ruang rapat yang tertutup, jauh dari keterlibatan nyata masyarakat.

Kalaupun ada mekanisme public hearing atau uji publik, seringkali sekadar formalitas, sekadar mencatat kehadiran kelompok tertentu, tanpa sungguh- sungguh mendengarkan masukan mereka.

Kondisi ini membuat masyarakat merasa ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi yang mestinya menjadi dasar lahirnya sebuah undang-undang justru absen, digantikan oleh kepentingan politik atau tekanan dari kelompok elit. Akhirnya, begitu palu diketok dan UU berlaku, masyarakat baru sadar betapa aturan itu berdampak langsung pada hidup mereka. Reaksi spontan pun muncul, turun ke jalan sebagai bentuk protes.

Pola ini terus berulang. Rakyat hanya diberi peran “penonton” dalam proses legislasi, sementara hakikat demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif. Tanpa perbaikan mekanisme partisipasi publik yang lebih substansial, DPR berisiko kehilangan legitimasi politiknya di mata rakyat.

Peran Mahasiswa

Sejarah politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal jalannya demokrasi. Hampir setiap periode krisis, mahasiswa muncul sebagai aktor utama di jalanan. Tahun 1966, mahasiswa menuntut pembubaran PKI dan lahirnya Orde Baru. Tahun 1974, mahasiswa menggugat ketergantungan ekonomi pada asing. Tahun 1978, suara mahasiswa kembali lantang menolak otoritarianisme Soeharto.

Hingga puncaknya tahun 1998, ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR dan berhasil memaksa rezim Orde Baru tumbang. Pola tersebut ternyata terus berulang. Dua dekade setelah reformasi, pada 2019 dan 2020, mahasiswa kembali turun ke jalan dalam jumlah besar. Kali ini, isu yang diangkat bukan lagi sekadar persoalan rezim, melainkan substansi legislasi: RUU KUHP, revisi UU KPK, hingga Omnibus Law Cipta Kerja. Lagi-lagi, mahasiswa mengambil peran sebagai “penjaga terakhir” suara publik ketika kanal aspirasi formal dianggap buntu.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola intergenerasional: setiap generasi mahasiswa selalu menemukan alasan baru untuk “menegur DPR”. Civil society, termasuk LSM, organisasi keagamaan, dan serikat pekerja, ikut memberi dukungan moral maupun logistik, memperkuat daya tekan aksi di jalanan.

Peran mahasiswa dan civil society bukan sekadar faktor insidental, melainkan bagian dari kultur politik Indonesia: ketika parlemen tak lagi dipercaya, jalanan menjadi forum alternatif demokrasi.

Politik Uang

Dalam imajinasi publik, DPR sering kali tidak lagi dipandang sebagai rumah rakyat, melainkan sebagai “pintu masuk” bagi kepentingan oligarki. Banyak undang-undang yang lahir dari Senayan dinilai lebih berpihak pada korporasi besar ketimbang masyarakat kecil. Mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, energi, hingga infrastruktur, publik melihat adanya kecenderungan bahwa produk legislasi lebih melindungi pemilik modal daripada buruh, petani, atau nelayan.

Fenomena ini membuat DPR tampak sebagai simbol kooptasi oligarki terhadap demokrasi. Politik uang memperkuat persepsi itu. Pemilu legislatif membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga tidak sedikit caleg bergantung pada sponsor politik, donasi dari pengusaha, atau bahkan praktik jual beli suara. Ketika duduk di kursi parlemen, logika “balas budi” terhadap penyandang dana membuat independensi legislator diragukan.

Setiap kali ada undang- undang yang dipandang bermasalah,misalnya pro-korporasi atau anti-lingkungan,publik cenderung menjadikan DPR sebagai sasaran kemarahan.

Bukan kementerian teknis, bukan presiden, tetapi DPR yang dianggap sebagai aktor politik yang secara langsung “menjual kedaulatan” rakyat. Dari sinilah lahir narasi bahwa DPR lebih sibuk melayani kepentingan oligarki daripada melindungi konstituennya.

Teori Sosial

Dalam membaca dinamika politik dan gelombang protes terhadap DPR, Teori Deprivasi Relatif dari Ted Gurr menjadi pintu masuk yang relevan. Teori ini menjelaskan bahwa kemarahan publik lahir ketika ada jurang yang lebar antara harapan dan kenyataan. Rakyat berharap wakil mereka di parlemen memperjuangkan kepentingan umum, tetapi kenyataannya sering muncul keputusan yang dinilai lebih menguntungkan elite atau segelintir kelompok. Jurang inilah yang memantik rasa frustrasi kolektif, yang pada gilirannya bisa melahirkan aksi-aksi protes besar.

Namun, kekecewaan saja tidak cukup menjelma menjadi gerakan. Di sinilah Teori Mobilisasi Sumber Daya (McCarthy & Zald) bekerja. Aksi demonstrasi yang berulang menandakan adanya jaringan sosial yang solid—mulai dari mahasiswa, LSM, hingga kelompok kepentingan tertentu— yang mampu mengorganisasi energi kemarahan rakyat. Jaringan ini menyediakan logistik, kanal komunikasi, hingga strategi aksi, sehingga protes terhadap DPR tidak berhenti sebagai keluh kesah di ruang privat, melainkan hadir dalam bentuk mobilisasi massa di jalanan.

Kekuatan gerakan juga dipengaruhi oleh bagaimana isu dikemas. Teori Framing (Snow & Benford) menjelaskan bahwa narasi publik adalah hasil dari bingkai yang terus-menerus diproduksi. Narasi “DPR anti-rakyat” menjadi kerangka yang kuat dan mudah diterima masyarakat. Setiap kali DPR mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, bingkai ini otomatis aktif dan memperkuat persepsi negatif. Akibatnya, bahkan kebijakan yang mungkin memiliki niat baik sekalipun bisa tertolak jika publik telah menempatkan DPR dalam bingkai citra buruk tersebut.

Hikmah dan Mudharat

Demonstrasi mahasiswa maupun masyarakat terhadap DPR selalu menghadirkan dua sisi yang kontras: hikmah (manfaat) dan mudharat (kerugian). Keduanya hadir bersamaan, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Dari sisi positif, demonstrasi adalah tanda bahwa demokrasi masih hidup. DPR tidak bisa berjalan sendirian, melainkan harus senantiasa mendengar suara rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan tertinggi. Demo membuat DPR lebih hati-hati dalam membahas, menyusun, maupun mengesahkan undang-undang. Ia menjadi semacam “alarm politik” yang mengingatkan bahwa rakyat tidak tidur dan tidak segan-segan turun ke jalan jika merasa diabaikan.

Demonstrasi juga memberi ruang koreksi publik. Banyak regulasi yang akhirnya direvisi atau ditunda karena adanya tekanan massa, baik dari mahasiswa, serikat buruh, petani, maupun kelompok masyarakat sipil lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kanal demokrasi tetap terbuka. Tanpa aksi-aksi kolektif tersebut, DPR berpotensi terjebak dalam arus oligarki atau kepentingan jangka pendek. Dengan demikian, demo justru menjadi vitamin bagi demokrasi: pahit, kadang ribut, tetapi menyelamatkan sistem dari stagnasi.

Di sisi lain, demonstrasi tidak jarang melahirkan ekses negatif. Ketika tensi massa meninggi dan aparat bersikap represif, demo bisa berubah menjadi anarkis: pembakaran fasilitas publik, perusakan kendaraan, atau bentrokan fisik yang memakan korban. Alih-alih memperkuat demokrasi, kondisi ini justru memperlebar jarak antara rakyat dengan DPR.

Mengapa Berulang?

Fenomena demonstrasi terhadap DPR RI bukanlah peristiwa sesaat, melainkan pola yang terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Dari masa awal reformasi hingga kini, wajah gedung parlemen seakan tidak pernah sepi dari aksi mahasiswa, buruh, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat. Ada beberapa penyebabnya.

Pertama, krisis kepercayaan yang kronis. Publik sering merasa DPR lebih mementingkan kepentingan elite dibanding aspirasi rakyat. Indeks kepercayaan terhadap lembaga legislatif dalam banyak survei pun cenderung rendah, bahkan sering menempati posisi buncit dibanding lembaga negara lain.

Kedua, proses legislasi yang tertutup. Meski era digital membuka peluang transparansi, pembahasan RUU kerap berlangsung di ruang-ruang tertutup, jauh dari sorotan publik. Rakyat sering hanya tahu ketika rancangan sudah hampir jadi undang-undang, dan biasanya baru tersentak saat menemukan pasal- pasal kontroversial.

Ketiga, kedekatan DPR dengan oligarki. Persepsi ini begitu kuat, apalagi ketika publik melihat legislasi sering berpihak pada kepentingan bisnis besar atau elite politik tertentu. Kondisi ini memperkuat keyakinan bahwa rakyat hanya sekadar objek, bukan subjek dari proses politik.

Keempat, kultur politik demonstratif pasca-reformasi. Reformasi 1998 mewariskan tradisi turun ke jalan sebagai kanal utama penyampaian aspirasi. Bagi mahasiswa maupun masyarakat sipil, aksi massa dipandang lebih efektif untuk mengguncang perhatian ketimbang sekadar mengirim surat, petisi, atau audiensi resmi.

Jalan Keluar

Jalan keluar tentu tidak bisa sekadar dengan mengerahkan aparat untuk meredam massa atau sekadar menyampaikan janji manis setiap kali kritik menguat. Yang lebih penting adalah mengubah pola relasi kekuasaan menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

Pertama, DPR harus membuka diri terhadap transparansi legislasi. Proses penyusunan undang-undang tidak boleh lagi menjadi “kamar gelap” yang hanya diketahui segelintir elite dan lobi-lobi politik. Publik, terutama mahasiswa, harus punya akses yang nyata untuk memberi masukan sejak awal, bukan setelah rancangan sudah jadi.

Kedua, membangun kembali kepercayaan publik dengan tindakan nyata. Itu artinya DPR harus tegas dalam pemberantasan korupsi di internalnya, menolak intervensi oligarki, dan menunjukkan komitmen keberpihakan pada isu-isu rakyat kecil, bukan sekadar kepentingan elite.

Ketiga, pemerintah, DPR, dan kampus perlu membangun ruang dialog yang lebih sehat. Mahasiswa jangan dilihat semata sebagai pengganggu stabilitas, melainkan sebagai mitra kritis yang justru menjaga arah demokrasi tetap di relnya. Jika kanal komunikasi formal diperkuat, energi demonstrasi bisa disalurkan ke ruang musyawarah yang produktif.

Keempat, masyarakat sipil perlu memperkuat kontrol sosial dan literasi politik. Kritik tidak boleh berhenti di jalanan, tetapi juga harus diikuti dengan kajian, advokasi hukum, dan kampanye publik yang berkesinambungan. Dengan begitu, demonstrasi bukan hanya letupan sesaat, melainkan bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat.