Setelah lebih dari dua dasawarsa, reformasi masih kerap menemui hambatan besar, tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan tuntutan publik yang terus bergulir. Menjelang akhir 2025, perjalanan reformasi diuji berat oleh kontradiksi kebijakan.

Di satu sisi, harapan besar disematkan pada Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) bentukan pemerintah. Di sisi lain, Polri justru merilis Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penugasan Anggota di Luar Struktur.

Peraturan ini dipandang membuka kembali peluang bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil di berbagai lembaga, memicu polemik hukum dan dinilai mengabaikan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang membatasi penempatan anggota aktif Polri di jabatan sipil.

Respon Kritis

Keberhasilan reformasi Polri sendiri sangat bergantung pada komitmen struktural dalam menata sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola lembaga agar sejalan dengan prinsip supremasi sipil.

Terbitnya Perpol No. 10 Tahun 2025 menjadi ujian nyata atas komitmen tersebut, terutama terkait penegakan hukum dan konsistensi regulasi, dengan mekanisme détasering yang memungkinkan anggota aktif Polri mengisi posisi di luar struktur organisasi.

Secara internal, Polri mengklaim aturan ini sebagai langkah penataan SDM dan implementasi langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025.

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil dibatasi, kecuali jika jabatan itu masih terkait fungsi kepolisian dan ditetapkan melalui penugasan Kapolri.

Masalah muncul ketika Perpol ini merinci klausul pengecualian tersebut dengan mencantumkan daftar 17 lembaga di luar Polri, mulai dari BNN, KPK, hingga lembaga sipil murni seperti OJK dan beberapa kementerian.

Bagi para kritikus, daftar yang luas ini menunjukkan interpretasi hukum Polri yang terlalu longgar terhadap Putusan MK, memunculkan ambiguitas yang dianggap membuka celah militerisasi birokrasi sipil—praktik yang ingin dihapus pasca-Reformasi.

Respons kritis terhadap Perpol 10/2025 pun deras, dinilai sebagai langkah mundur dalam memperkuat supremasi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan bahwa semangat Putusan MK adalah menghapus ambiguitas agar polisi aktif tidak menduduki jabatan sipil murni.

Menurutnya, pengaturan rinci détasering ke lembaga sipil justru menafsirkan Putusan MK secara berlawanan, mencederai kewibawaan MK.

Perpol ini dinilai tidak hanya mempertahankan status quo rangkap jabatan yang bertentangan dengan semangat Reformasi untuk memisahkan peran pertahanan/keamanan dan sipil, tetapi juga dianggap mengakali hukum dan merusak profesionalisme.

Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai langkah ini sebagai upaya institusional untuk mempertahankan privilese personel tertentu sekaligus memperluas pengaruh institusi. Dampak kritisnya ada dua: mencederai profesionalisme di institusi sipil dan mengganggu alokasi SDM internal Polri.

Pengiriman personel terbaik ke luar berisiko mengalihkan sumber daya dari fungsi inti kepolisian, seperti memperkuat Bhabinkamtibmas dan meningkatkan kualitas penyidikan yang menjadi tuntutan utama publik di tingkat akar rumput.

Selain itu, Perpol ini juga dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan tanda militarisasi birokrasi. Muhamad Isnur dari YLBHI mengkhawatirkan penempatan aparat aktif di lembaga sipil akan membawa kultur komando dan represif yang mengancam independensi lembaga pengawas.

Jika lembaga strategis seperti KPK dan OJK didominasi personel aktif Polri, dikhawatirkan terjadi bias dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, yang bisa menghidupkan kembali praktik intervensi ala Dwifungsi ABRI, meski dengan kemasan lebih halus.

Respons Mendukung

Meski menuai kritik keras dari akademisi dan masyarakat sipil, ada juga pandangan yang mendukung Perpol ini, biasanya dengan alasan efektivitas operasional dan sinergi antarlembaga.

Pendukungnya menilai Perpol ini sah karena Putusan MK tidak sepenuhnya melarang penugasan, melainkan memperbolehkan penempatan anggota aktif jika relevan dengan fungsi kepolisian.

Mereka berpendapat anggota Polri punya kompetensi khusus seperti investigasi kejahatan transnasional, intelijen, dan jaringan hukum yang penting bagi lembaga terkait.

Dengan menempatkan personel terlatih di lembaga seperti BNN atau KPK, Polri memastikan sumber daya manusia berkualitas dapat memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dalam pemberantasan kejahatan terorganisir.

Argumen ini berlandaskan pandangan pragmatis bahwa détasering menjadi solusi atas kekurangan personel dengan kualifikasi penegakan hukum tertentu di lembaga sipil, sehingga memperkuat kapasitas negara secara keseluruhan.

Dukungan kuat terhadap Perpol No. 10/2025 juga datang dari lembaga negara lainnya, seperti Komisi III DPR RI, sejumlah anggotanya menilai Perpol ini tidak melanggar konstitusi, melainkan justru menegakkan prinsip kebutuhan fungsional yang diakui undang-undang sebagai klausul pengecualian dalam Putusan MK.

Mereka yakin penugasan ini penting untuk mengisi posisi krusial di instansi vertikal yang secara teknis memerlukan keahlian penegakan hukum yang tidak dimiliki PNS biasa.

Bagi DPR, Perpol ini memberi kepastian hukum prosedural yang sebelumnya kabur, memastikan proses penugasan berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga legislatif.

Pandangan pro-Perpol juga diperkuat Lemkapi. Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Hasibuan, S.H., M.H., menyebut Perpol ini menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam mekanisme penugasan.

Lemkapi menilai, daripada membiarkan praktik détasering berjalan tanpa regulasi jelas, Perpol memastikan penugasan dilakukan terstruktur, melalui permintaan resmi instansi penerima, dan diawasi langsung Kapolri.

Mereka menekankan efisiensi negara, karena anggota Polri memiliki pengalaman dan jaringan investigasi matang dalam menangani kejahatan terorganisir dan korupsi—keahlian yang sulit direplikasi ASN dalam waktu singkat.

Détasering pun dipandang sebagai cara tercepat dan paling efektif mengatasi kesenjangan kompetensi penegakan hukum di lembaga baru atau berkembang.

Perbedaan pandangan ini pada akhirnya bergantung pada tafsir klausul pengecualian dalam Putusan MK: apakah “berkaitan dengan fungsi kepolisian” dimaknai sempit hanya sebatas fungsi crime fighting murni,

atau harus ditafsirkan lebih luas lagi mencakup seluruh aspek keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di berbagai sektor.

Pihak pendukung Perpol memilih penafsiran yang lebih luas, menegaskan bahwa penempatan di lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap relevan

karena fungsi mereka berkaitan dengan pengamanan sektor keuangan dari kejahatan white collar crime, yang merupakan bagian integral dari tugas kepolisian.

Reformasi di Persimpangan Mandat KPRP Meluruskan

Polemik yang muncul dari terbitnya Perpol 10/2025 secara faktual memperlihatkan kontras yang tajam dengan mandat yang diemban oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Kehadiran KPRP merupakan bentuk pengakuan eksternal bahwa reformasi kultural di tubuh Polri berjalan lambat dan tidak mampu menembus hambatan internal yang telah mengakar selama bertahun-tahun.

Dalam konteks ini, KPRP berfungsi seperti pressure cooker eksternal, sebuah mekanisme pendorong yang diharapkan mampu memicu perubahan yang sulit dicapai lewat pendekatan top-down dari dalam Polri.

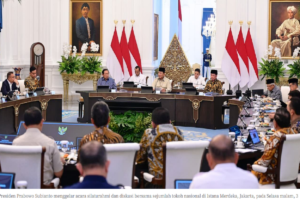

KPRP dibentuk pada 7 November 2025 melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025, dan pada hari yang sama Presiden melantik ketua serta seluruh anggotanya di Istana Merdeka.

Secara kelembagaan, KPRP adalah lembaga non-struktural di bawah Presiden dengan mandat utama mempercepat reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola Polri.

Penempatan ini menunjukkan bahwa reformasi Polri dipandang sebagai agenda strategis yang perlu diawasi langsung oleh eksekutif tertinggi. Mandat KPRP mencakup penyusunan Cetak Biru Reformasi Polri jangka panjang yang fundamental, termasuk rekomendasi perubahan struktural, kultural, dan regulatif.

Komisi ini juga bertugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, profesionalisme, dan integritas Polri, serta memberi rekomendasi kebijakan kepada Presiden terkait arah reformasi.

Selain itu, KPRP berperan mengidentifikasi hambatan internal yang membuat reformasi Polri tersendat selama dua dekade terakhir, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan eksternal seperti mendorong independensi Kompolnas agar lebih efektif menjalankan fungsi kontrol sipil.

Dengan cakupan tugas yang luas, KPRP bukan sekadar tim ad hoc, melainkan komisi yang dirancang untuk merumuskan perubahan mendasar bagi arah reformasi Polri.

KPRP memiliki sepuluh anggota dengan latar belakang beragam, dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga merangkap sebagai anggota.

Keanggotaan lainnya mencakup tokoh-tokoh hukum, akademisi, purnawirawan Polri, serta perwakilan internal Polri: Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra,

Otto Hasibuan, Supratman Andi Agtas, Tito Karnavian, Badrodin Haiti, Idham Azis, Ahmad Dofiri, dan Listyo Sigit Prabowo.

Titik Singgung Konflik

Konflik normatif antara Perpol 10/2025 dan visi KPRP berakar pada perbedaan pandangan mendasar soal arah identitas Polri ke depan. Perpol 10/2025 mencerminkan upaya mempertahankan fleksibilitas struktural dan privilege penugasan anggota Polri di jabatan sipil,

dengan memanfaatkan celah dalam Putusan MK untuk melanggengkan praktik détasering yang memperluas peran Polri di luar tugas inti kepolisian.

Di sisi lain, KPRP hadir sebagai tekanan eksternal yang mendorong Polri kembali fokus pada fungsi utama sebagai penegak hukum sipil yang profesional dan humanis,

menuntut kepatuhan penuh terhadap Putusan MK dan UU ASN demi memperkuat supremasi sipil serta membatasi intervensi Polri di jabatan sipil strategis.

Pertarungan ini pada intinya adalah soal identitas: mempertahankan fleksibilitas yang memberi ruang bagi privilege individu atau berkomitmen pada reformasi kultural yang menuntut disiplin institusional dan pembatasan diri.

Reformasi hanya mungkin berjalan jika kebijakan sejalan dengan visi, namun celah struktural untuk menempatkan anggota di jabatan sipil strategis membuat pesan internal kontradiktif,

seolah privilege individu lebih diutamakan daripada kebutuhan personel untuk tugas inti seperti penyidikan, pelayanan publik, atau penguatan Bhabinkamtibmas.

Kritikus menilai penugasan ke lembaga sipil lebih merefleksikan penyebaran pengaruh ketimbang profesionalisme, bertentangan dengan semangat akuntabilitas dan supremasi sipil dalam Cetak Biru KPRP, serta berisiko merusak kepercayaan publik yang tengah dibangun lmelalui berbagai upaya reformasi lainnya.

Persimpangan Jalan

Reformasi di tubuh Polri saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Ada tarik-menarik kepentingan yang kuat: dari dalam, keinginan mempertahankan kekuatan struktural dan memanfaatkan interpretasi hukum yang ambigu lewat Perpol No. 10 Tahun 2025,

berhadapan dengan tuntutan tegas dan konsisten dari KPRP serta Putusan MK untuk menegakkan supremasi sipil dan akuntabilitas.

Perpol ini menjadi hambatan besar yang bisa merusak seluruh proses reformasi, karena mengaburkan batas tegas antara aparat keamanan aktif dan birokrasi sipil yang telah diperjuangkan pasca-Reformasi 1998.

Selama aturan ini dipertahankan, inkonsistensi akan terus mengganjal perubahan budaya yang dibutuhkan masyarakat. Agar reformasi bergerak maju sesuai mandat konstitusi dan aspirasi publik, perlu langkah tegas untuk memutus konflik normatif ini.

Pertama, KPRP perlu mengambil inisiatif merekomendasikan pembatalan atau revisi total Perpol No. 10 Tahun 2025 agar selaras dengan semangat Putusan MK, mendorong anggota Polri yang ingin berkarier di lembaga sipil murni untuk pensiun atau mengundurkan diri demi menegakkan supremasi sipil tanpa kompromi.

Kedua, Polri harus menyelaraskan kembali sumber daya dengan fokus pada tugas inti, menempatkan personel berkualitas untuk memperkuat fungsi utama di tingkat akar rumput seperti Community Policing dan penyidikan di Polsek/Polres, sebagai jawaban nyata atas tuntutan pelayanan publik yang prima.

Ketiga, penguatan pengawasan eksternal dengan independensi penuh. Mandat dan independensi KPRP dan Kompolnas harus diperkuat secara hukum dan

anggaran.

Pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan internal Polri tidak terintervensi oleh kepentingan status quo, melainkan benar-benar berorientasi pada pemenuhan reformasi dan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.